タイで飲食店を経営する中で、「もっと多くの人に知ってもらいたい」「SNSで話題になりたい」と感じたことはありませんか?

そんなときに強い味方となるのが、KOL(Key Opinion Leader)=インフルエンサーの存在です。

SNSを日常的に活用しているタイでは、KOLの投稿が“行きたいお店リスト”にそのまま直結するほど、影響力があります。

しかし、「フォロワーが多い人に頼んだけど反応が薄かった…」という声も少なくありません。

大切なのは、“誰に頼むか”と“どう使うか”の戦略です。

本記事では、失敗しないKOLの選び方と活用ステップをわかりやすく解説します。

なぜKOLが飲食店の集客に効果的なのか?

SNSが生活に密着しているタイでは、「誰が紹介しているか」が来店を左右する大きな要因になります。

中でも、フォロワーに強い影響力を持つKOL(Key Opinion Leader)は、飲食店の集客を加速させる強力な存在です。

ここでは、なぜKOLが飲食集客に効果的なのか、実際の消費行動やSNS文化の背景をもとに紐解いていきます。

タイではSNSの信頼度が圧倒的に高い

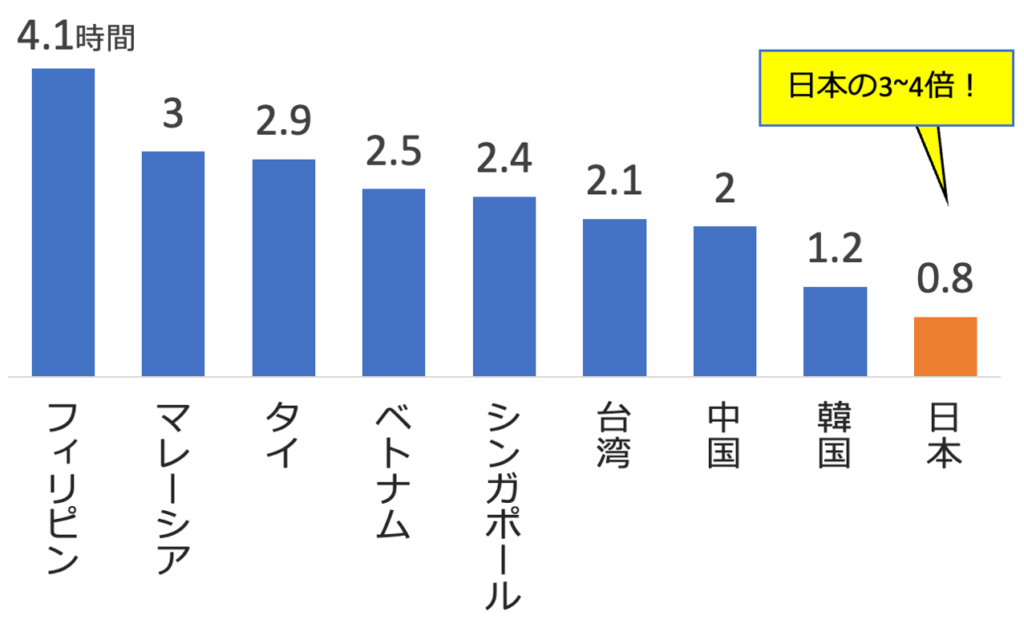

タイは世界でも有数のSNS利用大国で、1日あたりのSNS平均利用時間は日本の約3〜4倍(約3時間)です。

特に注目すべきは、「SNS=情報収集ツール」としての役割の大きさです。

実際、タイのユーザーは飲食店や商品選びの際に、Google検索よりも先にSNSやレビュー投稿をチェックするという傾向があります。

この背景には、

- SNSに「実際の体験」がリアルタイムで投稿されている

- タイではKOL(インフルエンサー)や一般ユーザーの“リアルな声”が重視されている

といった文化的な特徴があります。

つまり、「誰がどこで何を食べたか」という投稿は、広告以上に“信頼される情報”として扱われるのです。

こうしたSNS上のレビューやKOL投稿が、“行きたい店リスト”に直結する最重要判断材料となっていることを、飲食店は見逃すべきではありません。

KOL発信のグルメ投稿は“行きたい店リスト”に直結する

タイでは、KOL(Key Opinion Leader)のSNS投稿が、そのまま「行きたい店リスト」に追加されるほど、ユーザーの行動に直結する影響力を持っています。

特に飲食ジャンルにおいては、

- 「この人が行ってるなら間違いない」

- 「ここ、美味しそう。次行ってみよう」

といったように、KOLの“リアルな体験”を起点にした共感と信用が、多くのユーザーの来店動機になっています。

この行動背景には、

- SNSを「食の発見メディア」として日常的に使っている

- 情報の信頼性よりも“共感性”を重視する文化

- 「映える」「おしゃれ」といった感性で選ぶ傾向

といった、タイならではのSNS消費スタイルがあります。

KOLによるグルメ投稿は、

単なる情報拡散にとどまらず、「ここ行きたい!」「次のランチはここに決定!」という、実際の行動を生み出すきっかけとなるのです。

KOL活用で失敗する飲食店の共通点

KOL施策は確かに強力ですが、やり方を間違えると“費用対効果が出ない”どころか、逆効果になるケースも少なくありません。

ここでは、実際によくある失敗パターンを3つ紹介します。

「フォロワー数が多い」だけで選んでしまう

一見すると魅力的な「フォロワー10万人以上」のKOL。

しかし、本当に大切なのは“フォロワーの質”と“投稿のエンゲージメント”です。

たとえば、

- 見栄えはいいけど、コメントもいいねも少ない

- フォロワーの大半が外国人 or スパムアカウント

- 投稿ジャンルがバラバラで、グルメに特化していない

こうしたKOLに依頼しても、実際の来店にはつながりません。

依頼内容がふわっとしていて成果につながらない

「とりあえずお店紹介してもらえますか?」というように、具体的なゴールや導線を提示せずに依頼してしまうケースも失敗のもと。

KOLに伝えるべき内容の例:

- 紹介してほしいメニュー or コンセプト

- 予約 or LINE登録などの導線

- 投稿の形式(ストーリーズ、投稿、ライブなど)

目的を明確にし、KOLと共有することが成功の第一歩です。

一回きりの投稿で終わり、効果測定もしない

「1回投稿して終わり」という単発施策では、一時的なアクセスしか生まれず、リピートやファン化にはつながりません。

また、以下のような効果測定の不足もありがちです。

- 来店やLINE登録が増えたかどうか確認しない

- どの投稿が反応を取れたか比較しない

- 次回の施策に活かす改善点を見つけない

KOL投稿は、スタート地点。活かすも殺すも“その後”次第です。

“選ばれるお店”になるためのKOL活用戦略3ステップ

KOLを活用した集客で成果を出すには、単に「紹介してもらう」だけでは不十分です。

KOLと“協働”しながら、ブランドの世界観を伝え、来店やリピートにつなげる戦略設計が不可欠です。

ここでは、実際に成果を出している飲食店が実践している3つのステップを紹介します。

目的とゴールを明確にする

まず最初に確認すべきは「KOL施策で何を狙うのか?」です。

たとえば

- 新メニューの認知を広げたい(認知施策)

- 平日の集客を強化したい(新規来店施策)

- LINE登録を促して、再来店を増やしたい(リピート施策)

この“目的設定”があいまいだと、KOLの投稿内容もぼやけてしまい、効果は激減します。

お店のブランドに合ったKOLを選ぶ

KOLは“誰でもいい”わけではありません。

お店のターゲットやブランドの雰囲気に合った人を選ぶことが成功のカギです。

選定時にチェックすべきポイント:

- グルメ系か?日常系か?ライフスタイル系か?

- 写真のトーンや語り口はお店の空気感とマッチしているか?

- フォロワー層(年齢、性別、地域)は狙いたい層に合っているか?

たとえば、落ち着いた和食店に「ギャグ系のKOL」は合わないです、若年層を狙う店舗でフォロワーの大半が40代以上のKOLを起用しても効果は薄い、ということです。

投稿内容と導線まで設計し、関係を中長期的に築く

KOLとの関係は“一回きり”ではなく、できれば中長期的にパートナーとして関係を築くのが理想です。

そのためにも、投稿内容はお店側も関わって設計しましょう。

たとえば:

- リール+ストーリーズのセット運用

- LINE登録特典を一緒に紹介してもらう

- 投稿後の反響を共有し合う

また、1ヶ月に1回紹介するなど、“継続投稿”による記憶の定着も非常に効果的です。

「KOLに任せて終わり」にしない!投稿後の活用が重要

KOLに投稿してもらったら、それで終わり──ではありません。

むしろ、その投稿をどう活用するかが、施策の効果を何倍にも高める鍵になります。

以下のような「二次活用+分析」が効果的です。

【投稿を活用する施策例】

- リールや投稿を自社SNSで再シェア

→ KOLの発信力を“お店の資産”に転換できる。 - LINEやHPに“お客様の声”として掲載

→ フォロワーが少なくても、信頼性の裏付けとして機能。 - 広告素材として活用(要許可)

→ ナチュラルな素材としてCTRが高くなる傾向。 - ハイライト保存で“いつでも見られる状態”に

→ 「実績」として新規ユーザーにアピールできる。 - 数値で分析してPDCAを回す

→ リーチ数・保存数・LINE登録数など、反応を記録し次回の施策に活かす。

KOL施策は「使い切ってこそ価値が出る」ものです。

1投稿で終わらせず、資産として活用&改善につなげることが成功の鍵になります。

まとめ:KOLを“活かせるお店”が、選ばれる時代へ

SNSが生活に深く浸透しているタイでは、「誰が紹介したか」が飲食店の信頼性や来店動機に直結します。

だからこそ、ただフォロワー数が多いKOLに依頼するのではなく、目的やブランドに合ったKOLを選び、関係性を築くことが集客成功のカギになります。

さらに、投稿後の活用次第で、効果は2倍にも3倍にも広がります。

今や、KOLとのコラボは単なる話題づくりではなく、「来店につなげる戦略的施策」として考えるべき時代です。

KOLマーケティングならBizAsia

私たちBizAsiaでは、東南アジアで知名度抜群のトップインフルエンサーの手配が可能です!

弊社では直接契約を締結しているため、直接の指示出しが可能。

品質管理・納期管理・費用面、全て安心してご利用いただけます。

インフルエンサーだからこその詳細かつ柔軟な情報発信で、一瞬にして情報を拡散し、貴社の集客に繋げます。

まずはお気軽にお問い合わせください。