SNSが飲食店集客においてますます重要になっている一方で、

ただ投稿を続けているだけでは、思うような成果は得られません。

成果を出すには、“成果につながる運用ノウハウ”を知っているかどうかが分かれ道です。

本記事では、実際に効果を上げている飲食店のSNS戦略をもとに、

「プラットフォーム別の活用法」「成果を出すための設計方法」「KOL連携や店内連動策」など、

実践的なノウハウをステップ形式でわかりやすくまとめました。

“なんとなくSNSをやっている”から、“戦略的に集客する”へ。

今日からすぐに使えるヒントを、ぜひ参考にしてみてください。

なぜ今、飲食店にSNS運用が欠かせないのか?

今や「SNSなしでは、飲食店の集客は成り立たない」と言っても過言ではありません。

特にタイでは、SNSが人々の生活や意思決定に深く入り込んでおり、日々の“食の選択”にも大きな影響を与えています。

ここでは、実際の行動データや利用実態をもとに、SNSが集客に不可欠な理由を2つの視点から紐解きます。

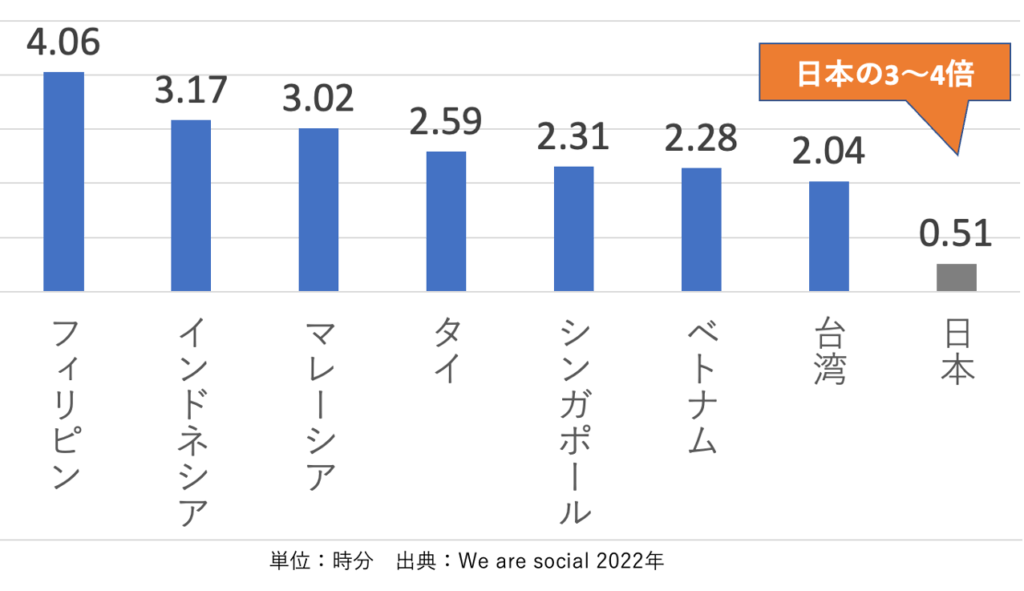

タイのSNS利用時間は日本の約3〜4倍

タイでは、1日あたりのSNS利用時間が平均約3時間(日本は約50分〜1時間)と、圧倒的な長さを誇ります。

中でも、Facebook・YouTube・Instagramといったビジュアル系のSNSが好まれ、“日常”に溶け込んでいます。

つまり、飲食店の情報もSNS上に“自然に出てくる状態”でなければ、存在にすら気づいてもらえません。

これは単に「広告」ではなく、「日常の中にある可視性」が求められている、ということを意味します。

情報収集の中心はFacebook

Google検索よりもFacebookでの情報収集が活発なのも、タイ独自の特徴です。

タイで実施したSNS人気調査(※2023年実施/n=3,000)において、全年代・性別問わず人気だったのが「Facebook」。

特にFacebook内のグループにおいて、「○○エリアのおすすめランチ」や「日本人オーナーのレストラン情報」など、地域や属性ごとのグループ内で日々活発に投稿や口コミが行われています。

特に在住日本人・観光客向けのグループは、信頼度も高く、“実際に行った人の声”が来店の後押しになることも多いです。

お店としては、こうしたグループに投稿したり、紹介されるような導線づくり(キャンペーンや特典提供)を意識することで、より濃い見込み客へのアプローチが可能になります。

プラットフォーム別・集客戦略の最前線

ここでは、実際にタイの飲食店で集客効果を上げている 4つの主要SNS(Facebook/Instagram/TikTok/LINE公式) について、

それぞれの特徴・活用方法・向いている投稿スタイルを詳しく解説していきます。

SNSにはそれぞれ異なる「強み」があります。

それを理解した上で「何を、どのSNSで、どう投稿するか」を考えることで、集客効果は大きく変わってきます。

Facebook|地域グループ投稿+ライブで親近感を獲得

Facebookは、タイで最も利用率が高いSNSで、全てのユーザー層から圧倒的な支持があります。

グラフ-1-1024x671.png)

“情報収集”や“お店選び”の目的で使われることも多く、日常的に最も見られているSNSといえます。

◾️Facebook活用方法

飲食店にとっては、以下の2つが特に効果的です:

- 地域密着のFacebookグループ投稿

→ 地元ユーザーに向けた“超ピンポイントな宣伝”が可能。 - Facebookライブ配信

→ 調理風景・メニュー紹介などをリアルタイムで配信し、臨場感+親近感を演出できます。

たとえば「今夜だけ限定の裏メニュー」をライブで紹介し、

その場でコメントを拾いながら会話することで、そのまま**“接客”になる**ケースもあります。

◾️向いている投稿スタイル

- 新メニューやキャンペーン情報を、文字+写真で丁寧に伝える投稿

- ライブ配信での“人”の魅力を見せるコンテンツ(例:スタッフ紹介、裏側トークなど)

- FacebookグループでのQ&A・レビューの呼びかけなど、対話型の投稿

◾️強み・他SNSとの違い

- 地元の人に届きやすい(ローカルグループという導線がある)

- “人”にフォーカスした運用がしやすい

- InstagramやTikTokのような「映え」は不要で、リアルな空気感が信頼に変わる

このようにFacebookは、「地域性」×「人の魅力」を軸にした運用が効果を発揮します。

SNSの中でも“接客型”のコミュニケーションに最も適しており、特に常連化や口コミ効果を狙いたい店舗には相性抜群です。

▼詳しくは…

Instagram|店舗の世界観 × 30秒リールでブランド確立

Instagramは、タイでも若年層〜30代を中心に高い人気を誇るSNSです。

グラフ-1-1024x671.png)

特に「見た目で選ばれる時代」において、視覚的に訴求できるInstagramは、飲食店との相性が非常に高いプラットフォームです。

◾️Instagram活用方法

Instagramでは、以下の2つの軸を意識した運用が効果的です:

- 店舗の世界観を伝えるフィード投稿

→ 店舗内装やコンセプト、料理の魅力など“世界観”を整えた投稿でブランディング。 - 拡散力の高いリール動画(〜30秒)

→ 調理シーン・おすすめメニューなどを短尺でテンポよく紹介し、新規層にリーチ。

たとえば「音+動き」で惹きつけるリールでフォロワー以外のユーザーにも表示され、話題性のある店舗として注目される可能性も。

◾️向いている投稿スタイル

- 料理写真や映える内装写真を美しく見せたフィード投稿

- 30秒以内のリール動画(例:チーズがとろける瞬間、火を使った調理演出)

- ストーリーズでのクーポン配信や、来店前の“空気感”を伝える裏側映像

◾️強み・他SNSとの違い

- 「映え=来店動機」に直結しやすい

- 世界観を通じてブランディングができる

- リール・ストーリーズなどを使って日常的にフォロワーと接点を作れる

Instagramは、“見た目”で惹きつけて、“共感”でファン化させるSNSです。

他のSNSと組み合わせて運用することで、特に「若年層の新規顧客獲得」において強力な武器になります。

▼詳しくは…

TikTok|トレンド音源 × 仕込み動画で“拡散される店”に

TikTokは、タイでも10代〜30代を中心に急成長中のSNSです。

特に“バズる”ことによる拡散力は他のSNSと比べても圧倒的で、「一晩で人気店に」という事例も珍しくありません。

◾️TikTok活用方法

TikTokでは以下のような投稿が人気です:

- 仕込み動画・ルーティン動画

→ 毎朝の仕入れ〜仕込み風景、スタッフの準備ルーティンなど「日常のリアル」を伝える - トレンド音源+調理演出の組み合わせ

→ 音楽に合わせて盛り付け、火入れなど“見て気持ちいい”映像で惹きつける

たとえば「とろけるチーズのスローモーション」や「秘伝ダレを仕込む様子」など、工程そのものがエンタメになる動画が反応を得やすいです。

◾️向いている投稿スタイル

- 短尺(15〜30秒)でテンポが良い編集

- テキスト&効果音を活かした“エンタメ感”のある動画

- コメント欄で質問を受けて次回動画で回答、などの双方向的投稿

◾️強み・他SNSとの違い

- 「バズ」が起きれば圧倒的拡散が狙える

- 店の“人間味”や“裏側”を出すことで親近感が生まれる

- 広告感が少ない自然な投稿が受け入れられやすい

TikTokは、「広告」ではなく「コンテンツ」として愛されるお店を目指す飲食店にとって、強力な集客メディアです。

LINE公式|再来店・常連化を狙う1対1のコミュニケーション

LINEはタイ国内でも非常に普及している日常インフラレベルのメッセージアプリです。

※出典:Asian Bridge(Thailand)Co.Ltd(2022年4月タイ人社会人3,104人調査)

SNSが「見つけてもらう・興味を持ってもらう」ための導線だとすれば、

LINEは“つながり続ける”ためのチャネルです。

◾️LINE公式アカウントの活用方法

LINEは特に以下のような目的に適しています:

- 来店後のフォローアップ

→ 来店者にクーポンやお礼のメッセージを自動送信 - 誕生日や記念日に合わせたメッセージ送信

→ 特別感のあるDMで再来店を促す - キャンペーン・イベントの告知

→ 開封率の高い“1対1通知”で高い反応率が得られる

たとえば、「お誕生日おめでとうございます。本日ご来店でドリンク1杯無料!」というメッセージを自動配信することで、自然な再来店導線を作ることができます。

◾️向いている投稿・配信スタイル

- お得情報や限定クーポン(定期配信 or 来店後の自動送信)

- イベントやキャンペーンの案内(季節・曜日・店舗独自)

- チャット形式のやりとり(例:予約受付・質問対応)

◾️強み・他SNSとの違い

- 開封率が非常に高い(メールよりも断然見られる)

- 「顧客との接点を持ち続ける」ことに特化している

- SNSが“集客の入口”なら、LINEは“再来店の鍵”

一度つながったお客様との関係性を育て、リピーターや常連を増やすための「最後の一押し」として活用するのがLINE公式の真価です。

▼詳しくは…

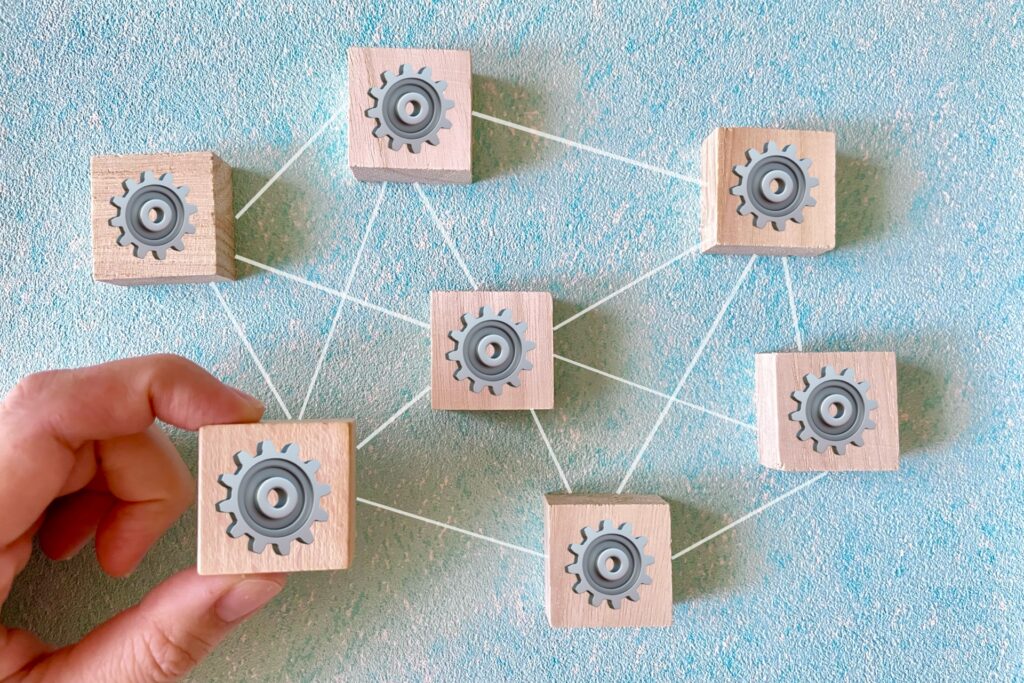

SNS運用で成果を出すためのコンテンツ設計4ステップ

SNSで“見つけてもらう”だけで終わってしまっては、集客にはつながりません。

本当に大切なのは、「見つけた人が来店や予約につながる導線を通れるかどうか」です。

それに必要なことは、どんなコンテンツを、どんな目的で、どのように届けるか」を設計すること。

ここでは、実際に成果を出している飲食店の運用方法を参考に、再現性のある4ステップを紹介します。

STEP1|集客導線を明確にする(投稿 → 予約 or 来店)

SNS運用の第一歩は、投稿を見た人がどう行動してほしいかを明確にすることです。

たとえば:

「リールを見た人にストーリーズで予約導線を案内」

「投稿からLINE登録へ誘導 → クーポン送付 → 来店」

このように、投稿の目的を事前に設計しておくことで、“なんとなく投稿”を“成果につながる動き”へ変えることができます。

特に重要なのは、それぞれの媒体で「どこへ誘導するか」を最初に決めておくことです。

STEP2|コンテンツカテゴリを設計(例:料理・スタッフ・裏側)

継続的に投稿を続けるには、事前にカテゴリを決めておくことが鍵です。

具体的には、以下のように分けて考えるとスムーズです。

【料理】新メニュー、人気メニュー、調理シーン

【人】スタッフ紹介、働く様子、店主の想い

【空間】店内写真、席の雰囲気、季節の装飾

【裏側】仕込み風景、買い出し、オフショット

このようにジャンル分けすることで、投稿に“偏り”がなくなり、ファン化もしやすくなります。

STEP3|週3投稿×ストーリーズ活用のルーティン設計

「毎日投稿しないと効果が出ないのでは…」と不安になる必要はありません。

大事なのは、“無理なく続けられる頻度”で運用を定着させることです。

週に3投稿(メイン投稿)

できれば毎日ストーリーズを更新(営業日ベースでOK)

ストーリーズは気軽に更新でき、“営業中であること”や“にぎわい”を伝えるのに最適です。

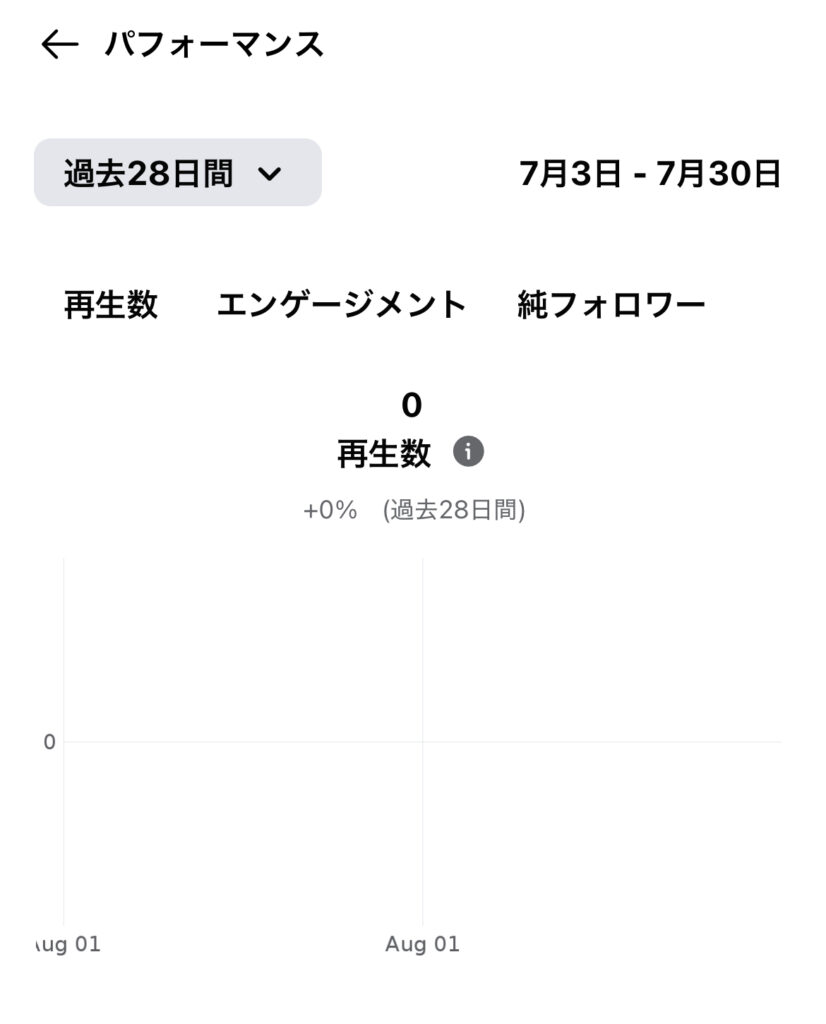

STEP4|月次分析&改善サイクル(保存・シェア・タップ率)

投稿後の分析も重要なステップです。

よく見られる指標は以下の通り:

保存数:今後来店したい、後で見返したいと思われている

シェア数:誰かに教えたいと思わせる投稿になっている

タップ率:プロフィールタップやリンクタップで興味を持たれている

月1回でも良いので、「どんな投稿が反応が良かったか?」を振り返り、次月の投稿に活かすことで、PDCAが回り始めます。

このステップを押さえることで、「ただの投稿」から「来店に繋がるSNS」へと進化します。

SNS×オフラインの連動で集客効率を2倍にする方法

SNSでお店を「知ってもらう」だけでは、集客の最大化にはつながりません。

実際に足を運んでくれたお客様に、“その場での投稿”や“その後の再来店”を促す仕掛けがあることで、SNSと店舗が連動した強い集客導線が生まれます。

ここでは、店舗で実践できるSNSとの連携施策を紹介します。

ちょっとした工夫が、投稿数やリピート率を大きく左右する鍵になります。

来店時に投稿を促す「SNS割引POP」

お客様に“その場でSNS投稿”を促すなら、店内に設置する「SNS割引POP」が効果的です。

たとえば、

「#店名 をつけてInstagramに投稿で10%OFF」

「ストーリーズ投稿でドリンク1杯無料」

といったシンプルな特典で、来店中の投稿率を高めることができます。

重要なのは3つ:

- すぐ目に入る場所に設置する(レジ横・テーブルなど)

- ルールがシンプルでわかりやすい

- QRコードなどで投稿&フォローを誘導する

こうした仕掛けで来店×SNSで情報を拡散し、新規来店にも繋げていきます。

SNS投稿特典で“リアル来店”を加速させる導線設計

SNSを見た人が「気になる」だけで終わるのではなく、「実際に来店する」まで導くには、“投稿に連動した特典設計”が効果的です。

たとえば次のような施策が、再来店や口コミ拡散を生み出します:

- 「#店名」を付けて投稿するとドリンク1杯無料

→拡散性の高いキーワードを仕込むことで、お店の認知が広がる。 - “いいね数”に応じて割引率UPキャンペーン

→エンゲージメントを促進し、ゲーム感覚で投稿されやすくなる。 - 「次回来店時、投稿画面提示で〇〇プレゼント」

→投稿が“再来店のチケット”になる設計。

これらの特典は、単なる「割引」ではなく、来店→投稿→再来店というループを生み出す“導線”として機能します。

投稿を促すだけで終わらず、次のアクションを誘導する仕組みを設けることが、SNS活用の肝です。

投稿されたSNSを店舗が“接客ツール”として活用する方法

お客様によって投稿されたSNSは、単なる“宣伝”ではなく、店舗とお客様をつなぐ接客ツールとして活用することができます。

たとえば、以下のようなアクションが「関係性の強化」につながります:

- 投稿にコメントでお礼を返す/ストーリーズで紹介する

→「見てくれている」という実感が、ファン化のきっかけに。 - 「この前〇〇を投稿してくれたお客様ですよね?」と声をかける

→“覚えていてくれた”という感動が、再来店やレビューにもつながる。 - 人気投稿を店舗アカウントでピン留め or ハイライト化

→初めて見た人にも「雰囲気」や「お客様の声」が伝わる。

このように、投稿されたSNSを「接点」として捉え、人と人のつながりを育てるツールとして使うことで、単なる集客以上の効果が生まれます。

これらのように、SNSとオフラインの連動施策を戦略的に取り入れることで、

「投稿して終わり」ではなく、店舗での体験 → 投稿 → 再来店という好循環を生み出すことができます。

「SNS運用を頑張っているのに、なかなか集客に結びつかない…」という方は、

店内導線や来店後の設計も含めたトータルの導線設計を見直すことが、突破口になるかもしれません。

▼より詳しい実践ノウハウは、こちらでまとめています

タイ飲食集客を加速させるKOLとのコラボ活用術

SNS単体での集客効果をさらに引き上げる手法として、KOL(Key Opinion Leader/インフルエンサー)とのコラボレーションがあります。

タイでは、日本よりもKOLの影響力が大きく、「フォロワー数=信頼度」ではないという特徴もあります。

重要なのは、自店舗の客層やブランドイメージに合ったKOLを選び、“目的に応じたコラボ”を行うことです。

ここでは、KOL×飲食店の効果的な連携パターンや、失敗しないためのポイントを解説します。

KOL施策とSNS施策の“相乗効果”とは?

KOL施策は、それ単体でも集客に大きな効果を発揮しますが、自社のSNS運用と掛け合わせることで“相乗効果”が生まれます。

たとえば:

- KOLの投稿→自社アカウントでシェアすることで、ブランドの信頼感を強化

- KOL起用前後で反応が変化した投稿を比較し、次の運用方針のヒントに

- 複数のKOLによる連携投稿を、自社アカウントで“まとめ”として活用

このように、KOLの影響力を**“一時的な拡散”で終わらせず、自社SNSの資産に変換する**ことが鍵です。

さらに、KOLから流入したユーザーをLINE公式などに誘導できれば、“単発”ではなく継続的な来店につながる集客導線も構築できます。

KOL起用時のよくある失敗と成功パターン

KOL(Key Opinion Leader)を起用すれば“すぐにバズる”と思っていませんか?

実際には、KOL施策の成果は「誰に・何を・どう伝えるか」で大きく差が出るのが現実です。

ここでは、タイ飲食店でよく見られるKOL施策の「失敗例」と「成功例」をセットで紹介します。

◾️よくある失敗パターン

- KOLの選定ミス

- フォロワー数だけで選び、実際の来店客層とズレていた(例:若年層向けのKOLを、高級日本食店で起用)

- フォロワー数だけで選び、実際の来店客層とズレていた(例:若年層向けのKOLを、高級日本食店で起用)

- 投稿スタイルの放任

- 投稿内容をすべて任せきりにして、店舗の魅力が伝わらなかった

- 投稿内容をすべて任せきりにして、店舗の魅力が伝わらなかった

- 効果測定なしで終わる

- 投稿後の反応を分析せず、費用対効果が不明確なまま次回も依頼

◾️成功につながった運用パターン

- 事前に“来てほしい客層”を明確化

- 店舗のコンセプトとマッチしたKOLを選定(例:ヘルシー志向カフェ × 健康志向のママKOL)

- 店舗のコンセプトとマッチしたKOLを選定(例:ヘルシー志向カフェ × 健康志向のママKOL)

- 撮影のポイント・伝えてほしい内容を共有

- 料理・空間・接客などの魅せ方を事前にガイドとして渡す

- 料理・空間・接客などの魅せ方を事前にガイドとして渡す

- 事後アンケートやLINE登録で効果を計測

- 「どこでお店を知りましたか?」の質問や、KOL経由限定クーポンで成果を可視化

- 「どこでお店を知りましたか?」の質問や、KOL経由限定クーポンで成果を可視化

KOLとの施策は、うまく活用すれば“拡散力”と“信頼性”の両方を持った最強の武器になります。大切なのは、「ただの投稿依頼」ではなく、「戦略的なコラボレーション」にすることです。

KOLとのコラボ施策について、さらに深く知りたい方は

こちらの記事も参考にしてみてください。

SNSマーケティングの成果を数値で判断するには?

“いいね”の数だけでは、SNSの成果は測れません。

SNSを使った集客で本当に見るべき数字は、「どれだけ人が動いたか」に直結する指標です。

ここでは、成果を正しく測定し、改善に活かすための視点を3つの切り口で解説します。

「いいね数」より大事な保存数・タップ率

SNS投稿の成果を判断する際に、多くの人が「いいね数」を基準にしがちですが、実際に来店や予約に繋がる可能性が高いのは、「保存数」や「プロフィールタップ率」です。

◾️重要指標の違い

| 指標 | 意味 | 集客との関係性 |

| いいね数 | 共感や好印象の表れ | 関心の指標にはなるが浅い |

| 保存数 | 「あとで見返したい」コンテンツ | 来店意欲が高い証拠 |

| プロフィールタップ率 | 投稿を見て“もっと知りたい”と思った人の割合 | 実際のアクションへの入口になる |

たとえば、100いいねよりも、10保存の方が“見込み顧客”としての質は高いことが多いのです。

来店に繋がったか?を可視化する3つの方法

SNS運用のゴールは、「集客」です。

投稿後の効果を正しく可視化するために、以下のような方法を取り入れましょう。

- 来店時の声がけアンケート

→「何を見て来店しましたか?」を会計時に聞く。LINE自動返信でもOK。 - SNS限定クーポンの活用

→SNS経由での利用数=効果測定に。 - ストーリーズスタンプやDM数の計測

→アクションを促す投稿に対して、どれだけ反応があったかを記録。

こうした“店舗との接点”を可視化することで、PDCAの土台を作ることができます。

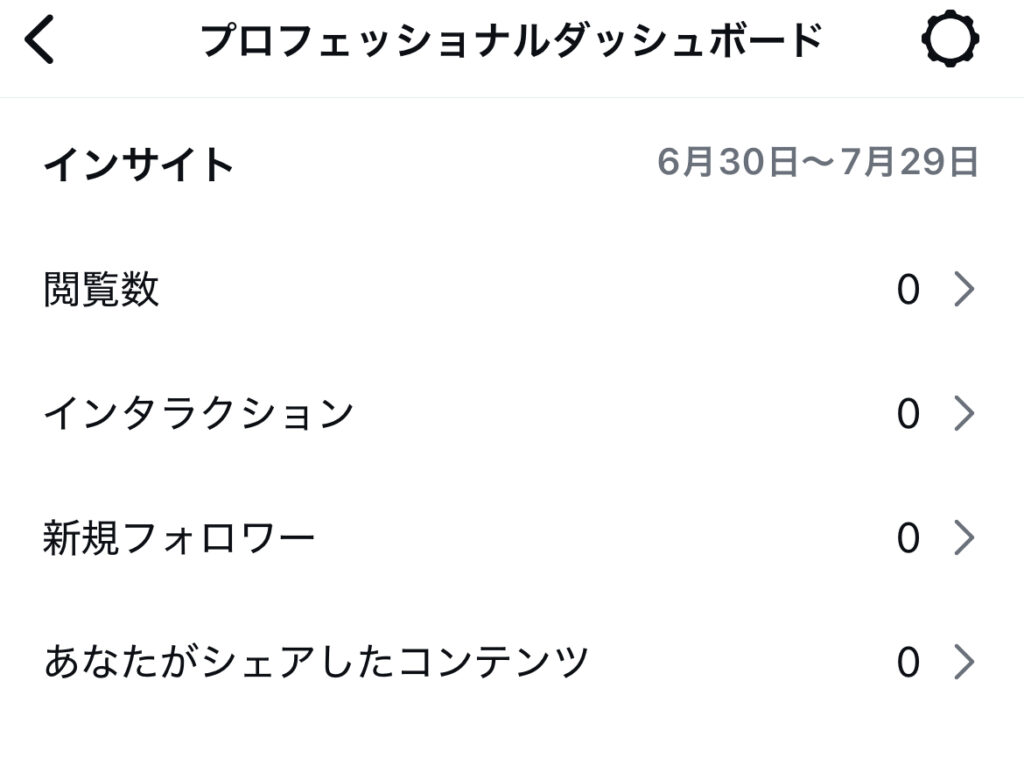

無料ツールでできる分析&改善

有料ツールを使わずとも、無料でできる分析は数多くあります。

以下のツールは最低限活用しておきたいところです。

◾️ Instagramインサイト

主な用途:保存数・リーチ・フォロワー動向など

特徴:投稿ごとの評価が可能

◾️ Facebookページインサイト

主な用途:投稿のリーチ・エンゲージメントを確認

特徴:グループ運用でも活用可能

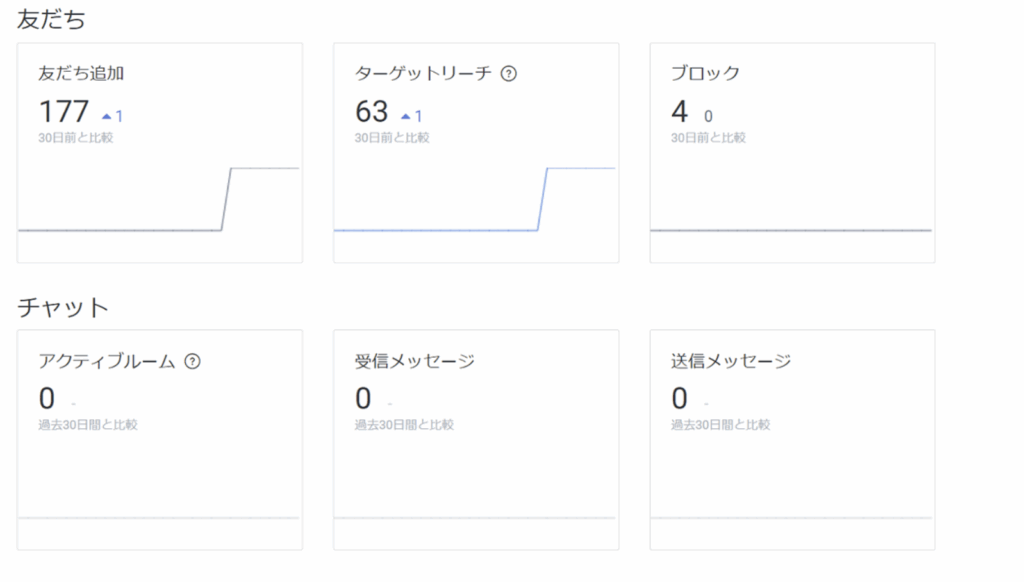

◾️ LINE公式アカウント分析

主な用途:友だち数の推移・メッセージ既読率など

特徴:キャンペーン効果の測定に便利

◾️ Googleスプレッドシート

主な用途:投稿の記録・週次まとめ・改善点の洗い出し

特徴:チーム運用でも情報共有がスムーズ

大事なのは、“感覚ではなく数字”で判断すること。

数字を見ながら改善すれば、集客は確実に強化されていきます。

SNS活用で“選ばれる飲食店”へ

タイでは、SNSが人々の生活や意思決定に深く根ざしています。

特に飲食業界では、SNS上での見え方・伝え方が「来店するかどうか」の判断に直結しています。

本記事では、以下のポイントを軸に、タイで成果を出す飲食店のSNS活用ノウハウを紹介しました。

- 主要プラットフォームごとの戦略設計(Facebook / Instagram / TikTok / LINE)

- “映え”だけで終わらせないコンテンツの設計方法

- KOLとのコラボによる集客ブースト

- オフラインとの連動による拡散・再来店設計

- SNSの成果を“感覚ではなく数値”で可視化する方法

SNSは、単なる宣伝ツールではなく、お客様との接点をつくる“集客インフラ”です。

「なんとなく発信」から「戦略的に運用する」へと切り替えることで、確実に集客は伸びていきます。

MEO対策ならBizAsiaにご相談ください!

口コミマルは、タイ市場ではBizAsiaだけがご案内できる特別なサービスです。

現地集客の実績を持つスタッフが、店舗の現状やターゲットに合わせた最適なMEO戦略をご提案します。

導入から設定、効果測定までフルサポートするので、初めてMEO対策に取り組む店舗でも安心です。

タイでのGoogleマップ集客を本気で強化したい方は、今すぐBizAsiaへご相談ください。