近年、タイでは日本食や日本文化が高く評価され、特にバンコクを中心とした都市部では日本食レストランの出店が相次いでいます。

しかしその反面、市場は“競争期”へと突入しており、味やサービスだけでは集客が難しくなっているのが実情です。

SNS活用、Googleマップ対策、プロモーション設計など、やるべき施策は年々増え続け、

「何から手をつければいいのかわからない」「色々やっているのに成果が出ない」といった声も多く聞かれます。

本記事では、タイ市場で“実際に成果が出ている施策”を厳選し、分かりやすく整理しました。

これから出店を考えている方も、すでに運営中で集客に課題を感じている方も、ぜひ参考にしてください。

タイ飲食市場の基本と「集客の難しさ」

ここではまず、タイ市場の構造とその中で集客が難しくなっている背景を紐解きます。

競争が激化しているバンコク飲食シーン

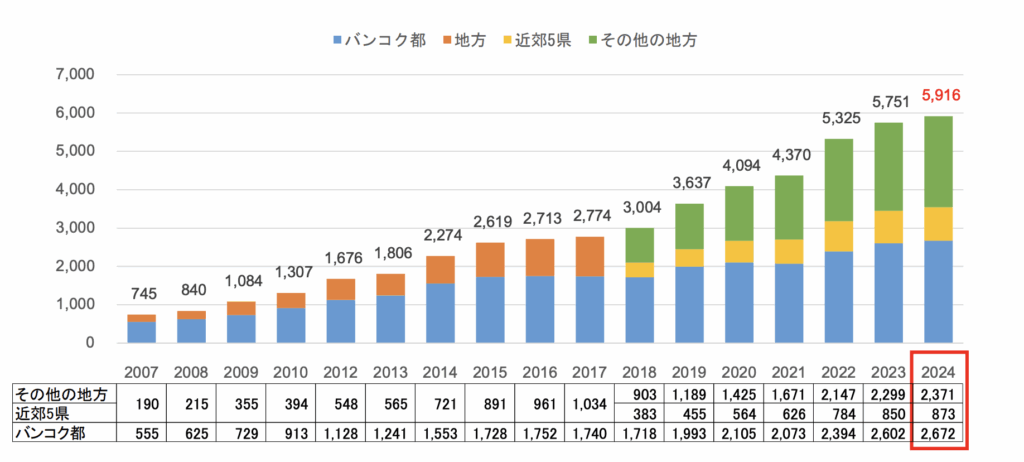

2024年現在、タイ全体の外食市場は約4,000億バーツ規模(約1.6兆円)に達し、平均成長率も年4〜6%で堅調に伸びています。

特にバンコクはその中心地。新規出店は年々増加し、コロナ明け以降、観光客の回復と地元消費の両面で再加熱しています。

出典:独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)

しかし同時に、同業種・同価格帯の乱立や、フードデリバリー普及による“来店以外の選択肢”の増加により、 「お店に足を運んでもらう」ことの難易度は確実に上がっています。

「味が良いだけで勝てる」「場所がいい=集客できる」という時代は終わり、SNSで話題になる・レビューが良い・検索で見つかる…など、“見つけられる理由”がないと不利になってきています。

こうした変化を踏まえ、ただ待つのではなく、戦略的に“見つけてもらえる仕掛け”を設計する必要がある、と言えるでしょう。

タイ人と日本人では集客の導線が異なる

よくある勘違いの1つですが、

タイ人と日本人では情報収集に違いがあります。

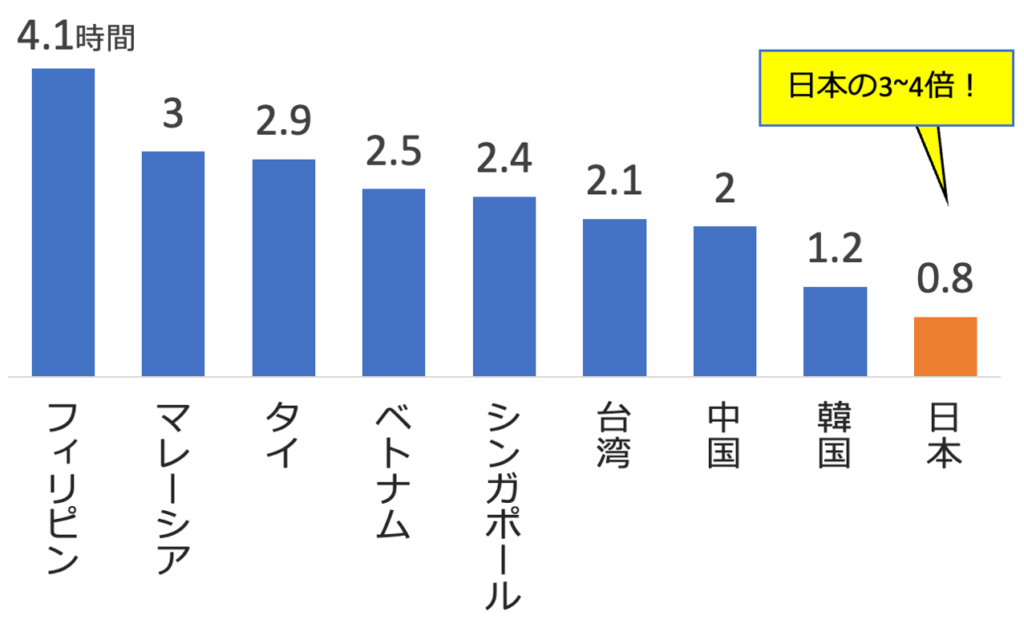

例えば、SNSの利用時間。

タイでは日本の3〜4倍の時間、SNSが使われており、

とくにFacebookやInstagram、TikTokは日常的な情報源として浸透しているため、

「SNSで目に入る=お店を知る入口になる」ケースが圧倒的に多いのです。

つまり、日本と同じ感覚で考えるのは危険。

その土地に合った集客導線必要があるが求められるのです。

繁忙期はいつ?祝祭日&イベントカレンダー

タイには独自のカレンダーがあり、外食ニーズが一気に高まるタイミングがいくつか存在します。

| 時期 | 特徴 |

| ソンクラン(4月) | 日本のGWのような存在。帰省や外食が活発に |

| 母の日(8月) | 家族連れの外食が増加 |

| 年末年始 | 親戚との会食やイベントが増える |

| 学校の長期休暇 | ファミリー層がレジャーついでに外食 |

こうしたタイミングに合わせてキャンペーンを打つ・SNSで仕掛けるといった施策は、

“勢い”に乗った集客を加速させるのに有効です。

飲食店の集客を紐解く2つのキーワード

ここまでで、タイの飲食市場は「競争が激化している」「SNSの活用が重要」「集客導線が異なる」という特徴を見てきました。

では、そんな中で“集客を成功させている飲食店”に共通する要素は2つです。

- 可視化(=見つけてもらうこと)

どんなに美味しい料理や良いサービスを提供していても、知られなければ意味がありません。今のタイでは、「SNSで流れてくる」「Googleマップで出てくる」など、“存在に気づいてもらう”ための可視化戦略が非常に重要です。

これは広告に限らず、自然な投稿や口コミ、位置情報の最適化も含まれます。 - 信頼性(=選ばれる理由を持つこと)

見つけてもらったあと、来店の決め手になるのが「信頼感」です。

口コミの★評価、投稿の雰囲気、フォロワー数やエンゲージメントなど、

ユーザーはあらゆる情報を無意識にチェックしてお店を“選別”しています。

つまり、発信する内容・媒体・雰囲気すべてが「信頼性」をつくっているのです。

この「可視化 × 信頼性」の2軸を意識必要することで、

このあとご紹介する対策が“点”ではなく“線”になっていきます。

タイ飲食集客を伸ばすSNS運用“基本4ステップ”

では早速1つ目、「SNS運用」をみていきましょう。

SNSが持つ最大の特徴は「可視化」です。

つまり見つけてもらうことを目的としています。

ですが、ただ闇雲に投稿しても効果は出ません。

重要なのは、それぞれのSNSの特性に合わせた「役割」と「投稿スタイル」を理解した上で、“戦略的に運用すること”です。

ここでは特に効果的とされる4つのSNSツールと、活用ステップを紹介します。

Facebook:ローカルグループ+ライブ配信で地域ファン獲得

Facebookは、タイで最も好きなSNSとして(男女ともに33%)、年代・性別関係なく多くの人に強く支持されています。

グラフ-1-1024x671.png)

※BizAsiaの独自調査結果(実施2023.03/n=3,000)

中でも「ローカルグループ」と「ライブ配信」は、飲食店がファンを獲得するうえで非常に効果的な機能です。

- ローカルグループ:お店の情報を“地域に密着した形”で発信可能

- ライブ配信:リアルな臨場感と“人柄”を届けることができ、信頼感に直結

たとえば、新メニューを紹介する様子をライブ配信で流し、気になる方がコメント欄で質問。そのやり取りがそのまま「接客」になり、来店のきっかけになります。

Facebookでは”商品ではなく人が選ばれる”傾向が強く、

「親しみやすさ」や「安心感」が重視されるタイでは、非常に相性の良いSNSと言えるでしょう

Instagram:30秒リール&ストーリーズで“映え”を量産

Instagramは、タイで好きなSNSランキング第3位に入っており、

女性の26%・男性の21%が「好き」と回答しています。

グラフ-1-1024x671.png)

※BizAsiaの独自調査結果(実施2023.03/n=3,000)

特に視覚的な訴求力が求められる飲食業界において、Instagramは非常に効果的なSNSです。

中でも「リール」と「ストーリーズ」は、店舗の魅力を伝える上で活用したい2大機能です。

- リール:料理のシズル感や盛り付け、店内の雰囲気を30秒の動画で魅力的に演出

- ストーリーズ:当日のおすすめ、裏側の様子など“ライブ感”のある投稿でファンを惹きつけます

たとえば、料理をテーブルに置いた瞬間の湯気や、ドリンクの注がれる様子をスローモーションで投稿することで、

「行ってみたい」「食べてみたい」気持ちを引き出すことができます。

Instagramは、視覚情報を通じて「来店前の期待値」を最大化させるツール。

“映える”ビジュアルと戦略的な発信により、店舗の認知度を一気に広げられるSNSです。

TikTok:15秒トレンド動画で拡散を狙うハッシュタグ設計

TikTokは、タイ国内で全体人気第4位のSNS。

男性では4位、女性では5位と、特に若年層を中心に急成長しています。

グラフ-1024x654.png)

※BizAsiaの独自調査結果(実施2023.03/n=3,000)

特徴は、短尺動画による圧倒的な拡散力。

たった15秒の投稿が、数千〜数万回再生されることも珍しくありません。

中でも、集客に繋がる活用法としては「トレンド動画」と「ハッシュタグ設計」の2点が重要です。

- トレンド動画:人気の音源や編集スタイルに乗せることで、初見ユーザーにも届きやすくなる

- ハッシュタグ設計:「#bangkokcafe」「#日本食」など、検索導線を意識したタグ付けで表示回数が上昇

たとえば、「厨房の裏側紹介」や「盛り付けの様子」など、1日の営業風景をテンポよくまとめた動画が

“親近感”や“こだわり”を伝え、店舗のブランディングにもつながります。

TikTokは「発見される場所」。

アルゴリズムとトレンドに合わせて投稿すれば、これまで届かなかった層へのアプローチも可能になります。

LINE公式:クーポン配布でリピーターを創出

LINEは、日本と同様にタイでも生活インフラに近い存在です。

飲食店においては、「新規集客」よりも既存客との継続的な接点を持つことに向いています。

特にLINE公式アカウントの活用では、次の3点が効果的です。

- 来店時の友だち登録導線を設置(例:卓上POPやレジ横にQRコード)

- 登録直後にウェルカムクーポンを配布して、再来店を促進

- 定期的な配信で、季節メニューやイベント情報をお知らせ

LINEはプッシュ型のコミュニケーションが取れるため、

「忘れられない仕組み」をつくるのに非常に適しています。

たとえば、1回きりの来店で終わっていたお客様が、

LINEでクーポンを受け取ったことをきっかけに週1ペースの常連客になったというケースも。

“来店後が勝負”となる飲食ビジネスにおいて、

「もう一度来てもらう」ための導線づくりとしてLINEは外せないツールです。

SNS活用まとめ|“可視化 × 信頼性”の両輪で攻める

ここまで紹介した4つのSNSは、いずれも異なる「役割」と「得意な集客フェーズ」を持っています。

重要なのは、「何のために」「誰に向けて」発信するのかを明確にすること。

そしてそれぞれのSNSに合ったスタイルで、“お店の魅力を可視化し、信頼感へとつなげる”導線を描くことが成果につながります。

さらに詳しくSNS活用ノウハウを知りたい方は、

▼こちらの関連記事もあわせてご覧ください。

タイ飲食集客 × ローカルSEO:Googleマップ上位表示2ステップ

続いて2つ目、「SEO」について。

SEOとは、検索エンジン最適化のことで、簡単に言えば「Google検索でお店の情報がどれだけ見つけやすいか」を指します。

来店につながる情報収集チャネルとして、「Google検索」が日本同様、タイでも重要性が高まっています。

「SNSで見かけた」「気になる」という第一印象のあと、Googleでの店舗検索 → 地図などで場所や評価を確認という行動パターンが一般的。

つまり、「発見 → 検索 → 比較」この流れの中で、Google上に“魅力的な形で表示されているかどうか”が勝負を分けるのです。

Googleビジネスプロフィール設定チェックリスト9項目

Google検索・Googleマップにお店を表示させるために必須なのが、Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)の設定です。

このプロフィールが“整っているかどうか”で、検索順位と来店率が大きく変わるのが現実です。

以下は、最低限おさえておきたい【基本の9項目】チェックリストです。

この9つが整っていれば、可視化(見つけられる)と信頼性(選ばれる)の両立が可能になります。

設定チェックリスト

- 店舗名(正式名称)

→ キーワードを詰めすぎない・略さない。

例:「ラーメン〇〇」× →「バンコク・ラーメン〇〇」○(地名は可) - カテゴリの選定

→ 「日本食レストラン」「ラーメン店」など、検索されやすい分類を選ぶ - 営業時間の登録

→ 正確かつ、臨時休業の反映も忘れずに(特にタイの祝祭日) - 住所・地図ピンの正確性

→ 地図上でズレがないか必ずチェック。実店舗と違う場所にピンがあると大きなマイナス - 電話番号

→ タイ国内番号で登録(国際番号は誤発信の元) - WebサイトURL or SNSリンク

→ SNS運用中ならInstagramやFacebookのURLでもOK - 写真(店外観・料理・メニュー・スタッフ)

→ 少なくとも10枚以上。画質と明るさが信頼性に直結 - メニューの登録(可能なら)

→ 写真付き・価格付きで登録できるとベスト - 投稿機能の活用

→ イベント情報や新メニューを定期的に投稿することで、アクティブな印象を与える

この9項目は、「地図に載せるだけ」から一歩抜け出すための基本設定です。

意外と見落とされがちなプロフィールですが、

ここが整っていないと、どれだけSNSで話題になっても「検索で消えるお店」になりかねません。

★4.5を保つレビュー依頼方法

Googleマップ上でお店を選ぶとき、多くの人がまず見るのが「レビュー評価」です。

特にタイでは、「他の人がどう感じたか」を重視する傾向が強く、レビューの数と評価が“信頼性”を大きく左右します。

目指すべきは、★4.5以上を安定して保つこと。

そのためには、自然な形で「良い体験をしたお客様」にレビューを依頼する工夫が重要です。

▼ポイントはこの3つ▼

- “ベストな瞬間”で依頼する

→ 料理の提供後や「おいしかった!」のリアクション時など、満足度が高い瞬間を逃さずアプローチ。 - QRコード or ショートURLで即レビュー導線

→ 会計時のテーブルPOPや、レシート裏などにQRコードを設置。

→ 「Googleマップにひとこと応援レビューお願いします」と軽く、フレンドリーに伝えるだけでOK。 - スタッフ個人名を絡めると効果UP

→ 「〇〇(スタッフ名)さんが素敵だった」など、“人”に対するポジティブな言及はレビュー精度を高め、他ユーザーの信頼にも直結。

NGな誘導パターン(絶対に避けるべき)

- 「★5つでお願いします」などの評価を強要する表現

- 割引と交換条件にする(Googleポリシー違反)

特に気をつけたいのが、割引を交換条件にしてしまうこと。クーポンプレゼントなどの施策は、Googleが明確に違反行為として提示しているため、最悪の場合、ペナルティーを課されてしまうことにも繋がりかねません。

質の高いレビュー × 一定数の件数がそろえば、Googleマップ上でも“上位表示されやすく”なります。

SNSでお店を見つけた人が、Googleで検索 → ★評価が高い → 来店、という

「信頼で選ばれる流れ」を作りましょう。

SEO – 媒体掲載(日本人向け)

日本人旅行者・在住者にアプローチするうえで、ローカルSEOと並んで効果的なのが「日本語の媒体掲載」です。

特に、“タイ旅行”や“バンコク グルメ”で検索した際に表示される有名グルメサイトや観光メディアは、日本人向け飲食集客において欠かせません。

代表的な掲載先の例

- バンめし(Bangmeshi)

→ バンコク在住の日本人を中心に見られているグルメフリーペーパー&Web

→ Google検索でも上位表示されやすく、「バンコク 日本人 飲み会」などのKWでヒット

旅行者は特に「事前に調べて、現地で行く店を決める」傾向が強いため、“日本語で探す層”に向けたSEO対策として、こうした媒体掲載は効果的です。

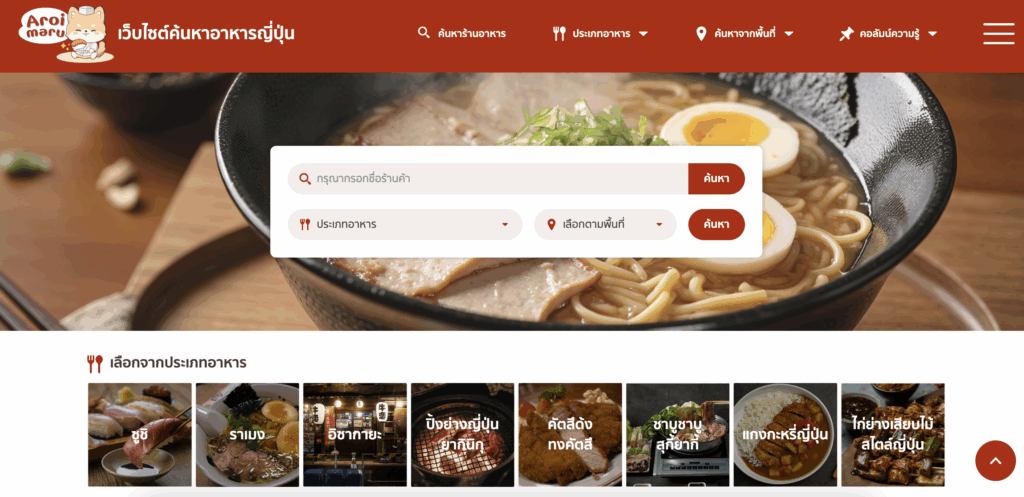

SEO – 媒体掲載(タイ人向け)

タイ人顧客を集客する場合、日本語メディアではなく、タイ語圏での媒体掲載がカギを握ります。

とくに、飲食情報に特化したローカルサイトやSNSページは、Google検索からの流入だけでなく、SNSと連動した情報拡散も狙えるのが特徴です。

代表的な掲載先の例:

- Aroimaru(アロイマル)

https://aroimaru.com/plan/trial

→ タイ語対応のグルメメディア

→ SNSフォロワー数も多く、Google検索+Facebook投稿の2軸でアプローチできる

→ 投稿によっては「コメント欄で拡散」され、口コミ効果も期待

まとめ:タイ飲食集客における「SEO」の役割とは?

ここまで、Googleビジネスプロフィールの整備からレビュー施策、媒体掲載まで、ローカルSEOの4つのアプローチを紹介してきました。

タイでは、SNSでの“第一印象”の後に、「Google検索→MAP→レビュー確認」という行動が一般化しており、

見つけてもらった後に“選ばれるための工夫”が極めて重要です。

特にポイントとなるのが次の2点:

- 情報の整理と整備(=可視化)

- レビューや媒体掲載による第三者評価の強化(=信頼性)

この2つをセットで整えてこそ、検索経由の流入が“来店”へとつながっていきます。

タイ飲食店の集客におけるSEO戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。

タイ飲食集客を加速するプロモーション施策3選

ここまでで、「見つけてもらう」→「選ばれる」ための集客導線を整えてきました。

最後に大切なのは、「来店を後押しし、さらに売上へとつなげる仕掛け」です。

ここでは、タイ飲食店の現場で実際に効果が出ているプロモーション施策を3つ厳選して紹介します。いずれも「低コスト」で「即実践」できる施策なので、明日からでも導入可能です。

限定クーポン&早割で新規顧客を獲得する方法

「はじめてのお客様」に来店の“最後のひと押し”をするのが、クーポンや割引施策です。

割引や特典が来店理由になるケースが多く見られます。

たとえば:

- 平日限定10%オフクーポン

→ 曜日を限定することで閑散日の集客を安定化。 - 11:00〜13:00来店でドリンク無料

→ ランチ時間帯の早期来店を促進。 - 新規LINE登録で特典配布

→ その場でリスト化でき、再来店にもつながる。

クーポンはSNSやLINE、媒体への掲載など、既存チャネルと連動させることで最大限に効果を発揮します。

重要なのは、「安売り」ではなく「選ぶ理由」をつくること。

お得感と限定性をうまく掛け合わせることで、「行ってみようかな」という行動を自然に引き出すことができます。

誕生日・記念日キャンペーンでリピート率を高める

新規集客だけでなく、既存顧客の再来店を促す仕組みとして有効なのが、誕生日や記念日を活用したキャンペーンです。

たとえば:

- 誕生日月にデザートプレゼント

→ LINEやDMで「おめでとうメッセージ」を送ることで、特別感と来店動機を演出。 - 結婚記念日に乾杯ドリンク無料

→ カップル・ファミリー層へのリピート施策として有効。 - 来店履歴から1年後に再来店特典を送信

→ 顧客データを活用し、忘れた頃に再来店を促す。

これらの施策は、「覚えてくれていた」という心理的なつながりを生み、ブランドロイヤルティの強化にもつながります。

ポイントは、「来店履歴」と「個人情報」を活用すること。

LINE公式アカウントや簡易CRMツールを導入しておくと、これらの運用も比較的スムーズに行えます。

壁貼りPOPで追加注文を促すアイキャッチ術

「せっかく来店してくれたお客様に、もう一品頼んでもらう」

この“ちょい足し”が、飲食店の売上を底上げする鍵になります。

そこで活躍するのが、壁貼りPOP(店内ポスター)です。

たとえば:

- キッチン横やレジ横に「期間限定メニュー」

- トイレに「次回来店クーポン」や「SNSフォロー特典」

- テーブル横に「人気No.1メニュー」や「ペアでお得セット」

このように、お客様の視線が止まる場所に自然と「気になる情報」を配置することで、

“迷わせない提案”=「よし、頼もうかな」という気持ちの後押しが可能になります。

特に「写真×手書き風フォント」で構成されたPOPは、親しみやすさがあり、

デジタルでは伝わらない“手の温もり”が、アナログならではの訴求力となります。

目立ちすぎず、でも気になる。

その絶妙なバランスが、追加注文の起点となるのです。

タイ飲食集客を加速するKOL/インフルエンサー活用3モデル

SNS運用やSEOと並び、近年ますます注目を集めているのがKOL(Key Opinion Leader)=インフルエンサーの活用です。

タイでは日本以上に、個人の発信力が消費行動に強く影響します。

特に飲食店は「実際に行ってみた」というリアルな体験が伝わる動画や写真投稿が支持されやすく、KOLとの連携は一気に認知を広げる手段として有効です。

ただし、影響力のあるKOLを使えば必ず効果が出る…というわけではありません。

店舗の規模やターゲット層に応じて、最適なタイプのKOLを選ぶことが重要です。

KOLとは?タイで拡がるインフルエンサー文化

まず最初にKOLについてもう少し詳しくご紹介します。

KOL(Key Opinion Leader) とは、いわゆる「インフルエンサー」のこと。

ただし、タイでは日本よりもKOL施策が一般化・体系化されており、飲食店やローカルビジネスにおいても頻繁に活用されています。

特に注目すべきは、単に「フォロワーが多い人」ではなく、

信頼性や専門性を武器にした“小規模KOL”も非常に影響力が強いという点。

さらに、YouTubeやTikTokのような動画メディアとの親和性が高く、

店内の雰囲気・味の感想・料金感覚など、体験型の情報発信が広く拡散されやすい環境が整っています。

グラフ-1024x654.png)

タイでは、Facebookの次に人気のあるSNSがYouTube。

動画メディアと親和性の高いKOLは非常に強力なパワーを発揮します。

ここからは、フォロワー数や発信力の異なる3つのKOLタイプを紹介し、それぞれのメリットと活用方法を解説します。

ナノKOL:フォロワー1万人未満でもROIが高い理由

ナノKOLとは、フォロワー数が 1万人未満の小規模インフルエンサー を指します。

一見すると影響力が小さく思われがちですが、実は 費用対効果(ROI)が高い として、タイ国内の飲食店プロモーションで非常に人気のある存在です。

特に注目すべきは次の3点です。

- 狭く深いフォロワー層

ナノKOLのフォロワーは“家族・友人・地域の知人”などとの結びつきが強く、信頼度が高い傾向があります。紹介されるお店の情報が“身近でリアル”に感じられるため、実際の来店につながりやすいのです。 - コストを抑えて起用できる

トップKOLと比べて報酬が非常にリーズナブル。数人に依頼することで地域ごとに分散露出が可能となり、コストを抑えた広域施策が実現できます。 - 初回トライアルに最適

「初めてKOL施策を試してみたい」「予算が限られている」といった店舗でも手軽にチャレンジできるため、KOL施策の第一歩として多くの飲食店に採用されています。

「近い存在の人からの口コミ」こそ、信頼性が高いという視点でナノKOLを活用していきましょう。

マイクロKOL:平均ER4%超を狙う選定ポイント

マイクロKOLとは、フォロワー数が1万人〜10万人未満の中規模インフルエンサーを指します。

タイの飲食集客においては、「影響力」と「コストバランス」の両立ができることから、最も活用されているKOL層です。

中でも重要なのが “エンゲージメント率(ER)”の高さです。

- 平均ER4%以上がひとつの目安

マイクロKOLはフォロワーとの距離感が比較的近く、コメントやリアクションが活発です。特に投稿に対する平均反応率(=ER)が4%以上であれば、情報拡散力と信頼性のバランスが高水準と判断されます。 - 「飲食系」ジャンルに特化したKOLを選ぶ

例えば、グルメ・スイーツ・カフェ巡りを中心に投稿しているKOLは、飲食ジャンルへの関心が高いフォロワーが集まっているため、来店につながりやすいです。 - 過去の案件投稿に注目

依頼前にチェックしたいのが「過去に飲食案件を扱っているか」。実績がある場合、飲食店との親和性が高く、レビューの表現もこなれているため、プロモーション効果が出やすくなります。

マイクロKOLは、“少し先の憧れ”のような存在として見られやすく、実用性と共感のバランスが取れた層です。ブランド感を保ちつつ集客を図りたい飲食店には、最もオススメのKOL層といえるでしょう。

トップKOL:契約時に押さえる成果指標と費用感

トップKOLとは、フォロワー数10万人以上を持ち、芸能人レベルの影響力を誇るインフルエンサーのことを指します。

タイ国内でも、有名モデル、俳優、テレビ司会者などが飲食店プロモーションに登場することは珍しくありません。

こうしたトップKOLを起用する場合、イメージ向上・ブランディング強化・話題性の創出が主な目的になります。

- 契約前に押さえるべき“3つの成果指標”

- リーチ数:どれだけの人に届いたか(例:インプレッション、視聴回数など)

- エンゲージメント率:実際に反応があったか(例:いいね、コメント、シェア)

- 誘導成果:予約・来店・フォロワー増などの具体的なアクションにつながったか

- 費用感:5万〜50万バーツ(約20万円〜200万円)

トップKOLの起用は、投稿単発でも数十万円以上が相場。加えて、複数回投稿やイベント出演を依頼するとさらに高額になります。

- 活用のポイントは“目的の明確化”

- 知名度を一気に上げたい新規出店のタイミング

- 高価格帯のメニューに説得力を持たせたい場合

- 一気に拡散・話題化させたいキャンペーンなど

トップKOLは“投資型”の施策です。

「話題づくり」や「信頼感の底上げ」が主目的となるため、売上即反映よりも、認知形成の中長期的なリターンを狙いたい店舗におすすめです。

「インフルエンサー活用って実際どう選ぶの?」「契約後の運用は?」といった疑問をお持ちの方は、

こちらのガイドもぜひご覧ください。

タイ飲食集客で失敗しないために必要な3つの視点

ここまで紹介してきたように、タイにおける飲食店集客は、日本とは“前提”が異なります。

そのため、日本式の集客や運用ノウハウをそのまま持ち込んでも、成果が出ないケースも少なくありません。

最後に、タイ市場での飲食集客を成功に導くために必要な“3つの視点” を確認しておきましょう。

- 情報収集チャネルの“違い”を前提に動く

タイでは、SNSや動画視聴が日常に深く根付いており、情報収集の“入り口”が検索だけではないというのが大きな特徴です。

だからこそ、「可視化(=見つけてもらう)」ことが第一歩であり、SNS活用や口コミ誘導の仕組みが不可欠です。 - リアルでの信頼感醸成と“つながる設計”を行う

「見つけてもらう」だけでなく、その後の「検索 → 比較」の流れにおいても、信頼性の設計が求められます。Googleレビュー、媒体露出、KOLの起用などを通して、「このお店なら大丈夫そう」と思わせるリアルな安心感を、オンラインでどう表現するかが鍵です。 - バラバラではなく“戦略的に設計する”

クーポン施策、SNS投稿、レビュー依頼、KOL起用……それぞれをバラバラに行っていても、大きな成果にはつながりません。

重要なのは、それぞれの施策が「可視化 → 信頼感 → 来店」の流れに沿って一貫した設計になっていること。自店舗にとっての集客“導線”を明確化し、戦略として整理することが、継続的な成果につながります。

タイでの飲食集客を“戦略的に設計”したいならBizAsia

BizAsiaでは、SNS・SEO・プロモーション・KOLまで、成果につながる一貫設計をお手伝いします。